习近平总书记指出:“现代化最重要的指标还是人民健康,这是人民幸福生活的基础。”

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央着力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,在医疗卫生方面推出了一系列重大举措,把保障人民健康放在优先发展的战略地位,取得了历史性成就。

高州市是广东省辖县级市。这座有着千年悠久历史的城市,虽然地处粤西,但生活在这里的人们有着满满的幸福感。因为,无论是教育、医疗,还是餐桌上的食品,人们都能切身体验到实实在在的获得感。

始建于1929年的高州市人民医院,借广东省“百千万工程”的东风,奋力推动高质量发展,不断擦亮高州医疗“名片”。

2025年3月18日,最新全国三级公立医院绩效考核国家监测指标考核结果公布,高州市人民医院跃升为A等级。自2018年全国三级公立医院“国考”启动以来,这是高州医疗机构在“国考”中创下的历史最好成绩,在1588家全国三级公立综合医院中首次跻身第一方阵。

国家三级公立医院绩效考核在业内被誉为“国考”,是考核医疗综合能力和水平的“金标尺”,根据考核结果医院被划分为A、B、C、D四个等级。在这次考核榜单中,全国“应考”的三级公立医院包括综合医院、口腔医院、肿瘤医院、妇产医院、儿童医院等在内的八类医院。

沉甸甸的荣誉,来之不易。亮眼成绩单的背后,是这家医院从医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价4个维度破解群众看病就医的痛点、难点和堵点,持续改进服务能力,交出了县域公立综合医院高质量发展的高州答卷,彰显了县域医疗健康服务体系建设的高州医改精神。

紧抓“双百行动”机遇,推动高质量发展

从某种意义上来说,高州市人民医院是一个“现象级”的存在。

国家卫生健康委于2024年发布的《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》显示,2023 年末,全国共有县级(含县级市)医院18133所。而高州市人民医院多年来一直名列“百佳医院”前茅。据广东省卫健委发布的数据,高州市人民医院在全省县级同类医院中综合服务能力排名第一,高州县域住院率和综合服务能力连年在全省57个县(市、区)中保持第一,远超国家县域就诊率达到90%的目标。正是因为高州市人民医院发挥了中流砥柱的作用,如今高州市已基本实现了“小病不出村,常见病不出镇,大病不出县”的医改目标。

百尺竿头,更进一步。

2023年,广东省启动百校联百县助力“百县千镇万村高质量发展工程”行动(简称“双百行动”)。根据“双百行动”结对安排,广东组织化、系统化、项目化推进省内百所高校院所与109个涉农县(市、区)结对共建,推动高校院所作为纵向帮扶的重要力量深度参与“百千万工程”。

2025年4月21日,中山大学党委副书记国亚萍,茂名市委常委、政法委书记、高州市委书记王土瑞,中山大学附属第一医院党委书记骆腾,中山大学工会常务副主席兼“双百行动”工作办公室主任许东黎,高州市副市长、市卫健局党组书记陈璋玲,高州市卫健局局长赖建波,高州市人民医院党委书记车斯尧、院长朱秀龙,共同为“广东省百千万工程中山大学附属第一医院高州市人民医院结对共建医院”揭牌

按照部署,中山大学、广东省农业科学院与高州市结对共建,中山大学帮扶高州市人民医院。

一场双向奔赴的结对共建由此展开。

2023年9月14日,中山大学、高州市人民政府在高州市人民医院联合挂牌成立4个专家工作站,落实“双百行动”,助力“百千万工程”。

2023年9月,中山大学、高州市人民政府在该院联合挂牌设立项鹏教授、方仕教授、傅剑华教授、陈明教授等4个专家工作站;2024年12月3日,中山大学附属第一医院在高州市人民医院建立了李家平教授团队名医工作室、李梓伦教授团队名医工作室、李海教授团队名医工作室、成守珍南丁格尔工作室;2025年4月21日,中山大学附属第一医院在高州市人民医院建立了盛璞义教授团队名医工作室、蔡世荣教授团队名医工作室、韩安家教授团队名医工作室、廖新学教授团队名医工作室、隋昳教授团队名医工作室、杨其运教授团队名医工作室,挂牌“广东省‘百千万工程’中山大学附属第一医院高州市人民医院结对共建医院”。“1+14+1”精准帮扶(1个结对共建医院、14个专家工作站/名医工作室、1个干细胞与再生医学联合实验室),涵盖肿瘤、干细胞、临床营养康复、骨科、护理等多个医疗领域,助力高州市人民医院全面提升医疗服务能力,让群众在家门口享受到“国家级”优质医疗资源。

2024年12月3日,成立3个中山大学附属第一医院名医工作室、1个南丁格尔工作室。

据了解,为充分利用中山大学强劲医科、名专家的智力支撑、技术优势、管理经验,医院党委强化党建引领,整合优质资源,实施“一站一策”,积极搭建工作站专家指导带动教学管理促“变”、医疗服务追“新”、人才强科提质的工作路径,学科带头人(党支部书记)、党员技术骨干、后备人才同上“教学、诊疗、管理”三堂课,推进党建与业务工作深度融合,提升专科服务能力、改善群众就医感受,助力省高质量发展示范医院的建设。

2025年4月21日,新增成立6个中山大学附属第一医院名医工作室。

同时,医院党委立足已有人才、技术基础,根据群众对健康的需要,制定“心脑血管-肿瘤-康复养老”的发展中轴线,集中优势资源培育“六大中心、六大平台”,纳入医院“十四五”发展规划,制定“专科建设发展规划”“重点学科(专科)建设管理办法”,给予内部政策倾斜,按照“县域所需、高校所能”的原则,把中轴线上的科室与14个专家工作站(室)进行有效衔接、分类施策,创新省市协同模式,把具体任务项目化管理,充分调动全员创新积极性,打造成医院高质量发展的示范项目。

精准发力,引领医技突飞猛进

高水平医学大咖的引入,为高州医疗事业的进步,特别是高州市人民医院诊疗水平的提升,带来的效应无疑是立竿见影的。

干细胞研究被列为21世纪十个最重要的研究领域的第一位。

2024年12月3日,中山大学党委书记朱孔军一行到高州市人民医院调研干细胞与再生医学中心。

项鹏教授专家工作站帮扶的干细胞与再生医学中心,是高州市人民医院建设广东省高水平医院重点打造的六大科研平台之一、新兴科室。医院党委整合广东省高水平医院的政策支持机制、医院临床资源联动力量,依托中山大学项鹏教授团队的智力支持,通过派出高层次医学研究人员“走出去”到中山大学干细胞与组织工程教育部重点实验室跟岗工作,经专家团队指导制订了“本土化”的基础科研制度规范、临床试验方案。逐步掌握了干细胞的采集、存储、培养、分化、移植等多个环节,建立起多个关键技术平台,先后开展了多个研究项目,成为全国首家通过干细胞临床研究机构与项目“双备案”的县级医院,这不仅标志着医院在干细胞临床研究领域取得了突破性进展,也为县级医院的科研与临床应用树立了标杆。

2024年5月27日,中山大学校长高松、茂名市委和高州市委主要领导为高州市人民医院“国家干细胞临床研究备案机构”与“国家干细胞临床研究备案项目”揭牌。

一花独放不是春,百花齐放春满园。

“陈明教授是中山大学附属医院放疗科的学科带头人,全国知名的专家,他在肿瘤放疗界是数一数二的人物。像他这样的国家级专家和团队来到我们山区县城医院的科室进行帮扶,我们感到很荣幸。他们在学科建设、规范治疗方面对我们进行帮扶,带我们一起参与国家级研究项目。”高州市人民医院肿瘤防治中心办公室主任、肿瘤科大科主任、肿瘤内科一区主任温尊北介绍,陈明教授所开展并探索的“Smart放疗”(智能化放疗技术),可以帮助患者减轻压力,降低对认知功能的影响。据了解,陈明教授专家工作站,是其在国内设立的唯一工作站。

而谈及傅剑华教授专家工作站,广东省临床重点专科——高州市人民医院胸外科副主任、应急管理办公室副主任吴波猛赞不绝口:“傅教授对我们的指导非常用心专业,我们希望能够吸收转化后真正能够落地并产生成效。他指导我们结合现在的诊疗技术进行多学科协作,尽量跟紧他们最前沿的理念和技术。”

当前,机器人应用已成为最热风口之一,手术机器人就是医学领域的标志性应用。手术机器人最大的优势在于远程操控,专家可以通过网络将机器人连接后进行实时操控和指导,充分借助现代化的技术对疑难病症进行手术。吴波猛说,傅剑华教授是目前国内机器人辅助治疗食管癌领域的顶尖专家,因此他非常期待通过傅教授的言传身教,在手术机器人运用方面达到一定造诣。

值得一提的是,高州市人民医院与中山大学联合成立的专家工作站、名医工作室,虽然是在2023年挂牌,但实际上双方的合作早在数年前就已开始。

“临床营养科是高州市人民医院最年轻的科室,但是现在我们专业能力能成为全省,甚至全国的佼佼者,离不开方仕教授多年来的悉心指导。”2025年2月18日,科主任苏雪梅自豪地说。

2015年,高州市人民医院正式组建临床营养科。其时,临床营养还是一个新鲜的课题,国内并无成熟系统的指标体系。但是医院党委以超前思维,提出了高标准、高起点、严要求的创建要求。于是,苏雪梅等人在中山大学附属第一医院方仕教授的指导下,一步一步摸着石头过河,于2018年建立起临床营养规范路径、管理和操作流程。

“从最初建科,方仕教授就给我们贯彻的一个理念就是——食品安全是第一位的。他每次来也会先看我们的营养餐配置操作流程是否规范。所有的营养食品都是从这里面输出,运到各个病房和各科室。它很关键,事关营养健康的重要性以及安全卫生的重要性。”临床营养科招坤兰护士长说。

如今,乘着“双百行动”的东风,临床营养科在人才培养、医疗服务等方面获得了更多的支持和帮助。2023年,临床营养科被国家卫生健康医院管理研究所授予“临床营养科建设试点单位”,被中国老年医学学会授予“老年营养标准化病房达标单位”。

现在的临床营养科,已成为广东省内,特别是粤西地区各级医院学习取经的地方。

“这应当是幸福的烦恼。”苏雪梅说。

“四个下沉” 全方位提升医疗服务能力

高州市人民医院充分依托中山大学附属第一医院(以下简称中山一院)作为“国家队”的技术优势、人才优势和管理优势,从“人才、技术、服务、管理”四个方面下沉,全方位提升了医疗服务能力,成效显著。

2024年1月,高州市人民医院成为全国唯一通过干细胞临床研究机构与项目“双备案”的县级医院

(左)2024年9月,广东省卫生健康委发布的18个全省学科专业机构排名中,高州市人民医院有9个专科进入全省前20名。(右)在广东省卫生健康委发布237种常见病疑难病和223种关键技术手术的目录上,该院能治愈和完成的项目己达97%

专家团队下沉帮扶。中山一院累计选派80人次名医专家下沉帮扶,专家团队采取“1+N”带教模式(1名专家带教多名骨干),通过门诊坐诊、教学查房、疑难病例解析、多学科MDT讨论、指导高难度手术、学术授课、专题讲座、联合义诊、线上联合查房和MDT疑难病例讨论等方式,接诊疑难病例700多例,教学查房30次,规范诊疗流程12项,培训骨干1010人次,把先进的医疗技术和理念落地高州,培养了更多高技能医学人才。

技术提升填补空白。指导开展15项新技术新项目,肿瘤介入科李家平教授、血管外科李梓伦教授、骨科盛璞义教授等专家骨干帮助高州市人民医院开展了高难度的肝硬化门脉高压症的TIPS介入手术,首例转移性肿瘤的放射粒子治疗,双下肢动脉球囊扩张成形术、右股动脉腘动脉自体血管搭桥术,高难度髋关节、膝关节置换术,复杂经导管心脏射频消融术等多项手术,均填补了技术空白,取得显著疗效。

建立多学科协作诊疗体系,不断突破专科技术。该院胸外科与肿瘤科联合中山大学傅剑华、陈明教授团队开展食管癌、肺癌等胸部肿瘤MDT诊疗,累计完成66期病例讨论,指导完成50余例复杂手术。精准立体定向放疗技术的引入使早期肺癌治疗周期从2个月缩短至2~3周,填补了茂名县域医疗技术空白。

建立远程医疗协作网。完成远程阅片及诊断指导370例次,解决疑难病例诊断难题。李家平教授团队与高州市人民医院车斯尧教授团队共同开展了基于5G网络的智慧介入诊疗研究,获得了广东省重大科技计划项目资助,被中央电视台医学领域特别节目《匠心筑梦》报道。李家平教授帮扶基层医院的成效被中央电视台《先锋人物》栏目报道。肝胆外科微创化转型进步显著,年介入量超过1000例,微创率超过70%。

提升科室科研能力和管理水平。中山一院副院长殷晓煜、心脏外科主任吴钟凯教授、内分泌科李延兵教授、核医学科张祥松教授等多名专家骨干与高州市人民医院开展了高水平的学科建设及医疗技术合作。经中山大学及附属医院专家指导,协助医院相关科室建立健全医疗质量、科室管理方面的制度等12项,指导医院各专科团队申报或参与科研项目8项,获国家科技重大专项立项资助、广东省重大科技计划项目资助的科研经费88万元,发表学术论文10余篇,申请专利3项。

强化人才培养。高州市人民医院选派心血管中心、重症医学科等11个科室,27名骨干人员到中山大学附属第一医院进行短期进修,相关科室受邀参加由中山大学附属第一医院主办的血管外科等专科联盟系列学术活动。医护人员学成归来,助力专科发展,更好地为群众提供优质的医疗服务。

开展高层次医院管理经验交流。2024年3月,中山一院与中山大学孙逸仙纪念医院、中山大学肿瘤防治中心基建方面的专家组赴高州市人民医院,指导该院北院区建设项目编制书现场论证工作,促进院区建设功能协同和资源共享均衡发展,助力院区整体建设稳步推进。

求贤若渴,打造人才高地

在近百年的发展历程中,高州市人民医院一直不乏领风气之先、成率先之势的先手棋或大手笔。

得益于深入贯彻广东省委、省政府的工作部署,高州市高质高效推进“百千万工程”和“双百行动”,联结省部级优质医疗资源,顶级医疗专家下沉县域,重点推进医疗能力建设,通过“传帮带”的方式,按下了本土人才成长的“快进键”,为高州市人民医院注入强大发展动力。

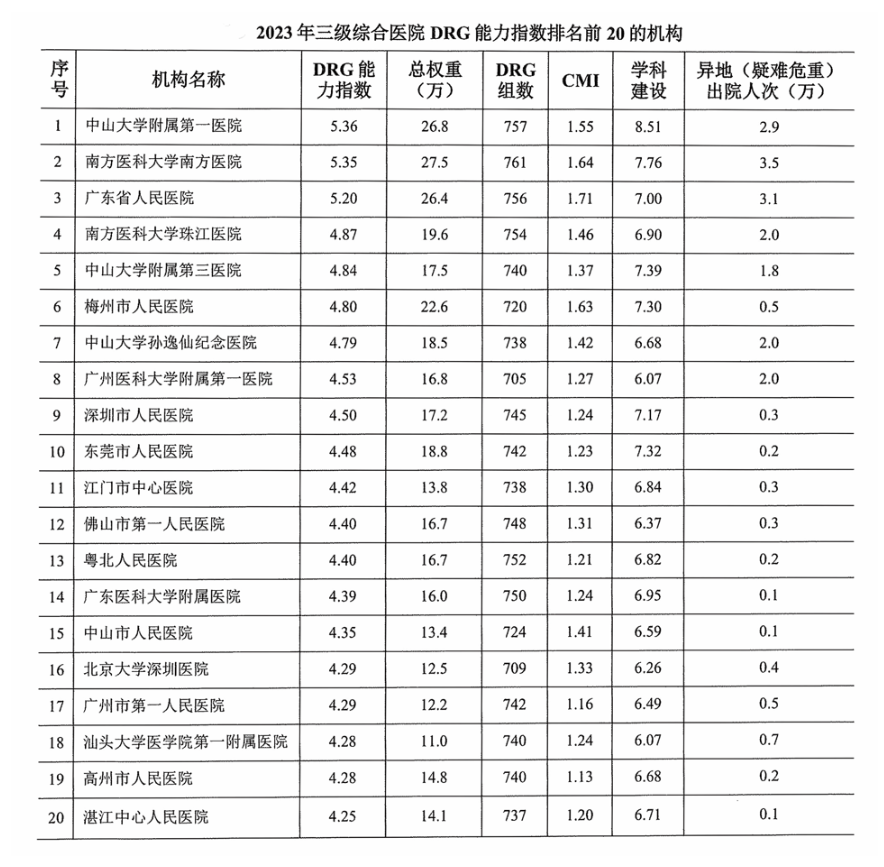

高州市人民医院作为县域“三级甲等医院”,在全省162家三级综合医院中DRG能力排名第19名,位居全省县级医院第一名。

该院的肾病中心在广东省卫生健康委员会发布的《2023年广东省DRG住院医疗服务综合评价分析报告》中,名列全省第三(仅次于中山大学附属第一医院、南方医科大学南方医院),已成为高州及周边地区肾病诊疗的“金字招牌”,吸引了湛江、罗定、阳江、云浮、广西等地的患者,超过50%的患者来自高州以外。

2023年三级综合医院DRG能力指数排名前20的机构

改变,源于几年前的一个契机。2021年3月,高州市人民医院成为广东省第二期高水平医院重点建设单位。医院紧抓机遇,正式出台“十四五”规划,明确提出建立“急救-护心-强肾-壮肺-促健”五大专病中心的发展战略,并将肾脏内科打造成省级重点专科作为关键目标之一。同月,我国慢性肾脏病规范化诊治的主要倡导者和奠基人之一,时任国家卫生健康委肾脏病质控中心专家组专家、广东省人民医院肾内科原主任、博士生导师史伟教授正式入职高州市人民医院,成为粤西县域肾病临床领域的领军人物,开启了该院肾病中心规范化诊疗以及标准化管理的高质量发展之路。

入职高州市人民医院后,按照医院“十四五”整体规划,史伟教授将原本相对独立的肾脏内科、血液净化中心、腹膜透析中心等科室整合为肾病中心,并担任肾病中心主任。整合后,学科规模优势明显,医生可以轮转学习,科室之间的协作也更顺畅,资源利用更加优化。

在整合过程中,史伟教授通过“传帮带”模式,全面提升医护人员的专业能力。每周雷打不动的科内讲课学习、每周的带教式大查房,从基本的报告病例,到如何练就严密的诊断思维能力,史伟教授坚持面对面地教、手把手地带。

多年如一日地坚持,医护们已从最初的“不会归纳整理”成长到如今能够“独立处理疑难病例”,科室团队的临床诊疗水平实现了质的飞跃。

四年磨一剑,厚积而薄发。数据显示,肾病中心人才梯队不断完善,现有博士、硕士14人,高级职称36人,中级职称81人,为肾病中心后续的高质量发展奠定了坚实基础。2024年,肾脏内科门诊(急诊)量3.2万余人次、住院量达5300人次,维持性腹膜透析患者1021人、血液透析患者79300余人次,完成中心静脉置管术822例次、半永久血透导管置换75例次、动静脉造瘘后球囊扩张术76例次、人工血管造瘘术50例次、腹膜透析置管术217例次、肾穿刺活检术144例次。

“来到高州没有虚度光阴,而是踏踏实实做了一些事情。自己看好了许多病人,更重要的是提高了咱们医生水平,建起了一个省级重点专科,这些事情非常有意义。”在分享自己扎根高州四年的感受时,史伟教授对高州肾病中心的未来有更高期待。

在吸引众多高端医疗专家下沉的同时,医院也注重本土人才的培养与成长,着力于打造好自身的“梧桐树”,坚持常态化联合高校与企业的顶尖力量,充分发挥引进人才与本土人才叠加优势,让想干事的人有公平的竞技平台和学术平台,形成“外引内培”“一借一长”的双向人才发展模式。

2025年7月即将退休的护理部主任苏冰莲,最近依然忙个不停。

苏冰莲从学校毕业后至今,一直在高州市人民医院护理一线工作,她于2006年开始担任护理部主任,所获荣誉无数。

“是医院给了我成就感、归属感。”苏冰莲说。

2024年12月,成守珍南丁格尔工作室在高州市人民医院挂牌成立后,护理部紧跟成守珍的步伐,参加了一次中山大学附属第一医院线上ICU联合查房及MDT疑难病例讨论,一次中华护理学会呼吸与危重症护理疑难病例讨论。这两次线上讨论会,让苏冰莲及同事们找准了县域护理团队与省级护理团队的差距。为此,他们制订了三级业务查房计划,共同探讨并解决护理问题,提升专业护理能力。同时,制定人才培养计划,预计2025年将派13名优秀骨干参加省级专科护士的学习培养。

采访中,苏冰莲讲述了一个小故事。在一次例行巡查中,她发现急诊科一名男护士,利用休息时间,将护理一位精神病人的经历仔细整理,并提出了护理、治疗的建议。“他入职也不过3年时间,能够这样静下心来,思考问题,非常难得。所以,当时我狠狠地表扬了他!”

“站好最后一班岗,为医院发现一些人才苗子,也是我为医院应当尽的责任。”苏冰莲说。

据了解,该院还提供专用住房,解决人才的后顾之忧。2020年,加拿大英属哥伦比亚大学博士后牟青春入职时,住房紧张。该院党委专职副书记黄春明主动让出自家住房、车库,保障高端人才顺利入职高州。

多措并举,医院已实现人才引得进、留得住、用得好。医院与中山大学联合培养博士后等高端人才,实现了人才从“洼地”到“高地”的高质量跃升。现有硕博研究生导师22人,博士31人、硕士197人,高级职称637人,累计招收培养博士后21人,柔性引进特聘专家66人次。这支“硬核团队”,成为县域医疗高质量发展的坚实后盾。

高州市人民医院院长朱秀龙说,接下来,医院将紧抓“双百行动”机遇,加强与各方的全面、密切对接,深化与中山一院结对共建,整合优质资源,优化保障机制,集智借力,通过开展技术创新、服务升级,全力以赴推进建设一批各级临床重点专科、培育更多学科带头人或业务骨干等重点工程,推进冠名合作、学科建设、人才培养等重点任务逐项落实。

梦虽遥,追则能达;愿虽艰,持则可圆。

2025年,医疗行业处于深刻变革和激烈竞争浪潮中。高州市人民医院党委书记车斯尧表示,医院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,准确把握国家深化医改的新形势新任务要求,学习三明医改经验,始终坚持以人民健康为中心,全面贯彻新发展理念,致力于成为县域公立医院高质量发展的标杆与典范,不断增进人民群众的健康福祉。(丁新林、罗小玲对本文亦有贡献)

来源:《“百千万工程”广东实践》系列丛书 综合卷

公众号编辑:房山乞